この展覧会は令和6年7月20日(土)~9月8日(日)に開催され、好評の内に終了しました。

戦時中、故郷を遠く離れて戦地に立つ兵士たちに対し、慰問品を送ることが「銃後のつとめ」のひとつとして奨励されました。慰問品として手紙のほか、嗜好品や娯楽品など、多様な物が送られました。さらには手紙や物品だけでなく、兵士や傷病兵を訪ねて演芸などを披露する慰問団も結成され、さまざまな興行が催されました。

本企画展では、戦地へ送られた手紙や物品、慰問団の活動など、戦中の慰問について紹介します。

| 主催 | 昭和館(厚生労働省委託事業) |

| 後援 | 千代田区・千代田区教育委員会 |

| 会期 | 令和6年7月20日(土)~9月8日(日) |

| 会場 | 昭和館3階 特別企画展会場 |

| 入場料 | 無料 |

| 開館時間 | 10時~17時30分(入館は17時まで) |

| 休館日 | 毎週月曜日(8月12日は開館、8月13日は閉館) |

| チラシ | 「慰問 銃後からのおくりもの」 |

明治37年(1904)の日露戦争の際、前線の兵士に宛てて日用品や文房具、書籍など、慰問品が送られるようになりました。愛国婦人会をはじめとする婦人団体を中心に慰問袋が製作され、徐々に活動が広まっていきました。満洲事変が勃発すると新聞社が慰問金の募集を大々的に呼びかけ、全国で慰問活動が定着します。

慰問品の受け渡しなど、銃後と戦地の橋渡しを担う機関として存在していたのが陸軍恤兵部です。陸軍恤兵部は有事の際に兵士の慰問のため設立された部署で、慰問品の分配や寄付金での慰問品の購入、戦地への慰問団の派遣などを管理していました。

昭和12年(1937)、日中戦争の開始によって国内全体が戦時体制へ組み込まれると前線への慰問品の送付が盛んになりました。

慰問品の中で特に重要視されていたのが慰問文です。慰問文は出征した家族など特定の相手に宛てられるものだけでなく、不特定の相手に送られることがありました。また、中には受け取った兵士から返信が届き、交流が続く場合もありました。

慰問文の内容は身の回りの出来事や銃後の活動などを記すよう推奨されました。故郷の様子を伝える慰問文は兵士たちの心の支えとなり、終戦間際まで銃後と前線を繋ぐ役目を果たします。

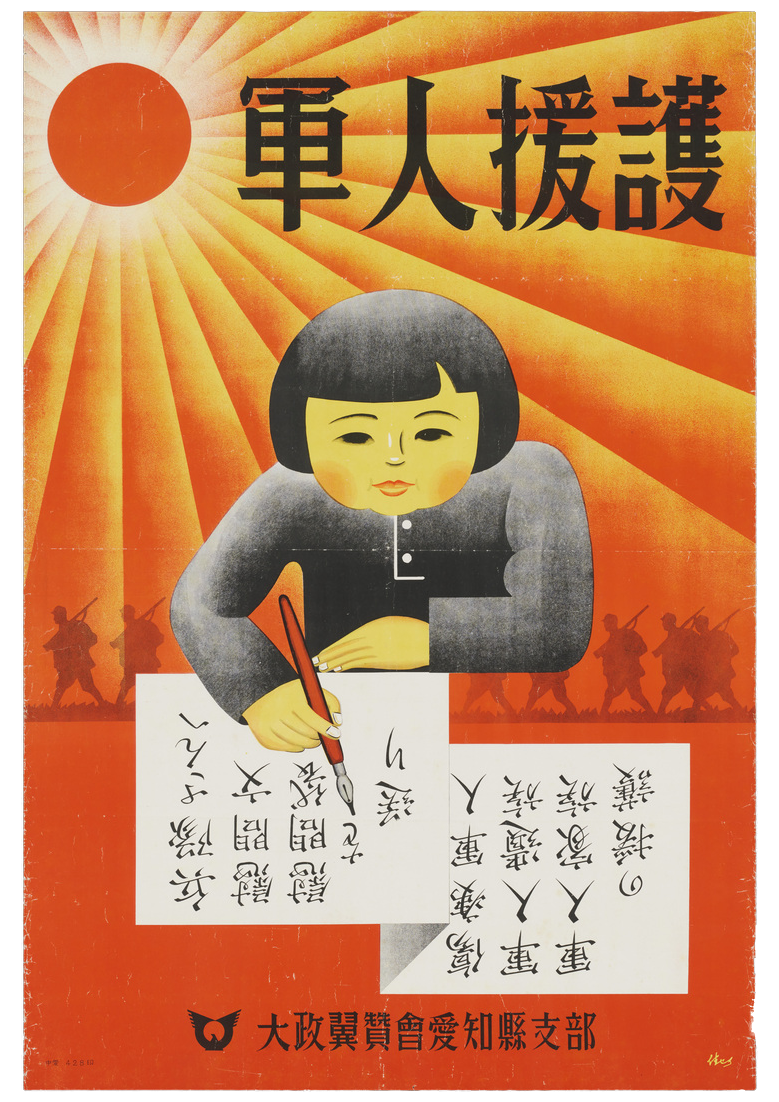

軍人援護活動の取り組みとして、慰問文および慰問袋の製作を奨める大政翼賛会のポスター。

昭和17年(1942)

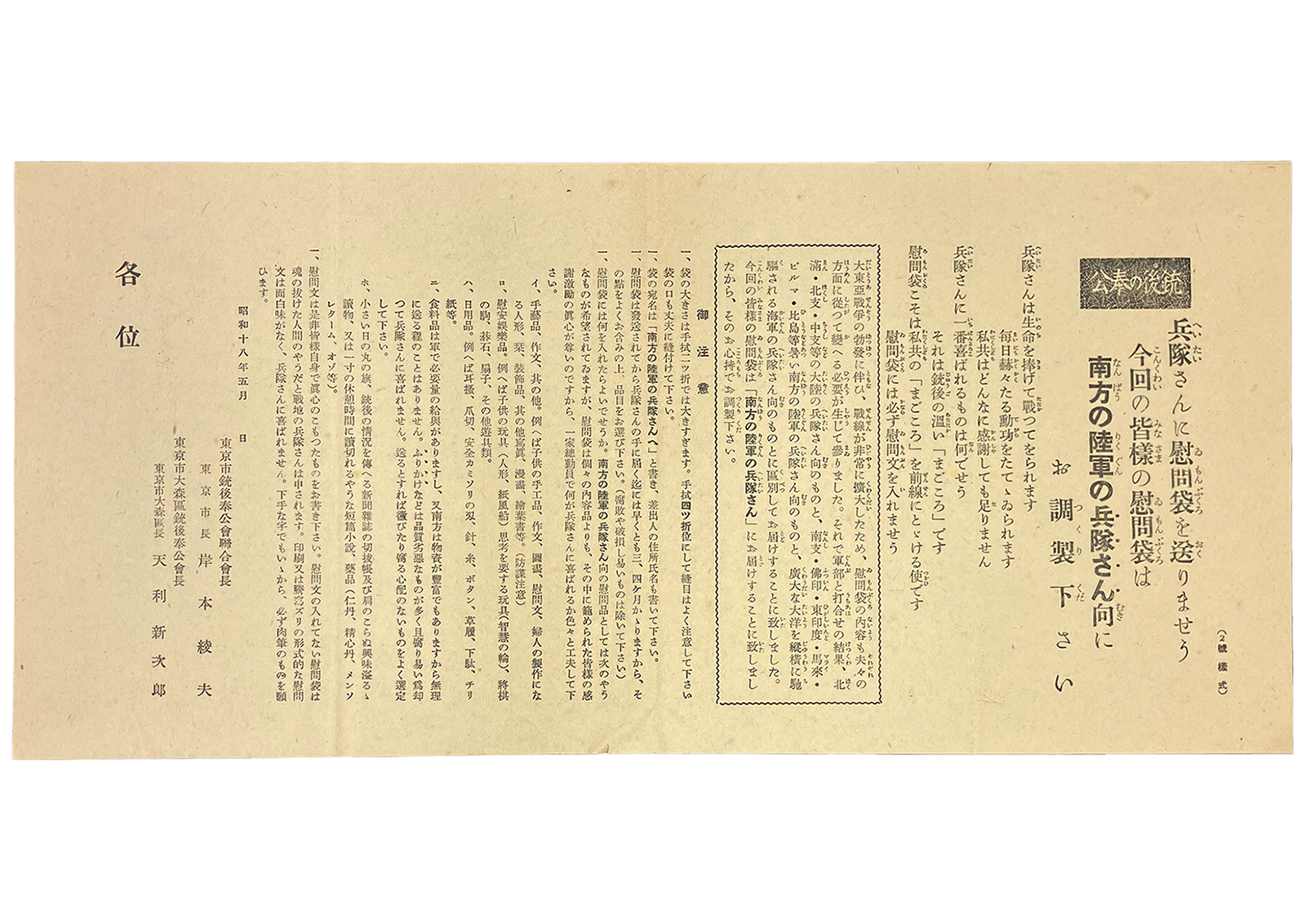

南方の兵士宛ての慰問袋に入れるべきものを紹介する文書。慰問文を入れることを奨励しており、「慰問文の入れていない慰問袋は魂の抜けた人間のようだ」と記されている。

昭和18年(1943)5月

株式会社並木製作所(現・株式会社パイロットコーポレーション)の広告ポスター。「戦線と銃後を結ぶ」という軍事郵便を意識したと思われるキャッチコピーが付けられている。

昭和12年(1937)頃

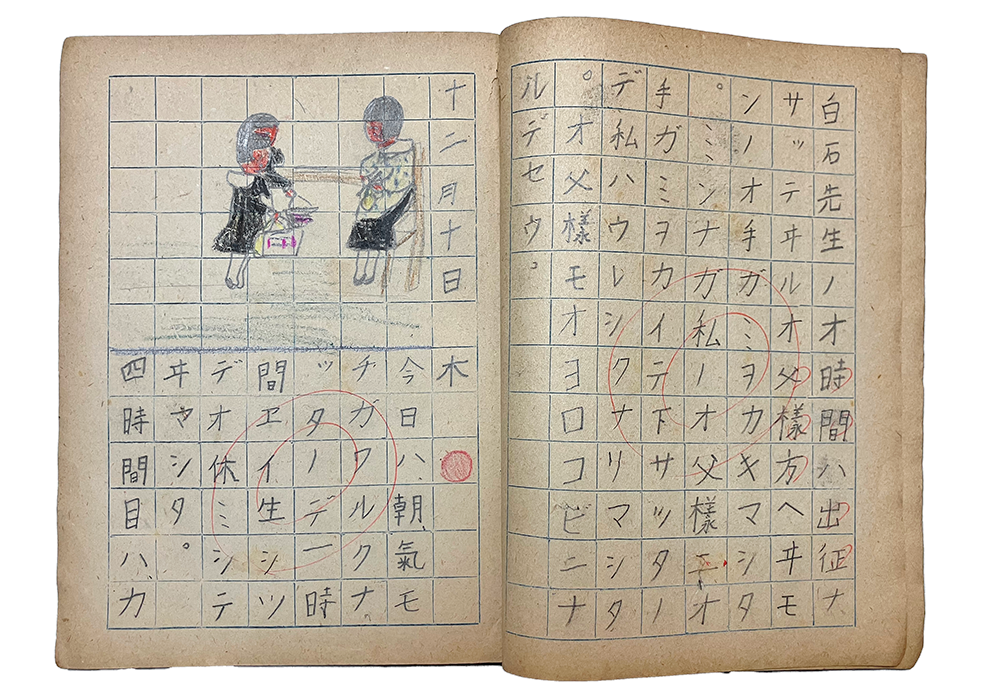

東京女子高等師範学校附属小学校(現・お茶の水女子大学附属小学校)1年生の児童の日記。学校で戦地にいる父へ送る慰問の手紙を書いたことが記されている。

昭和17年(1942)12月8日

戦地で使用する日用品や、兵士たちが余暇を過ごす時に活用できる玩具や嗜好品など、さまざまな物が慰問品として送られました。百貨店では、慰問品として送るための商品も発売されるようになりました。それに加えて、慰問品を詰め合わせた慰問袋や慰問箱の販売を行い、購入者を対象に発送窓口の役割も担っていました。

しかし、戦争の長期化および戦況の悪化によって国内が物資不足になると、次第に戦地へ送られる慰問品の数は減少していきます。昭和19年(1944)1月には海軍が戦時輸送の優先のため、以降の慰問品の受け入れを辞退する旨を発表しました。

自宅で慰問袋を準備する少女。袋に詰めるための缶詰やドロップ缶、人形が所狭しと並んでいる。

戦中

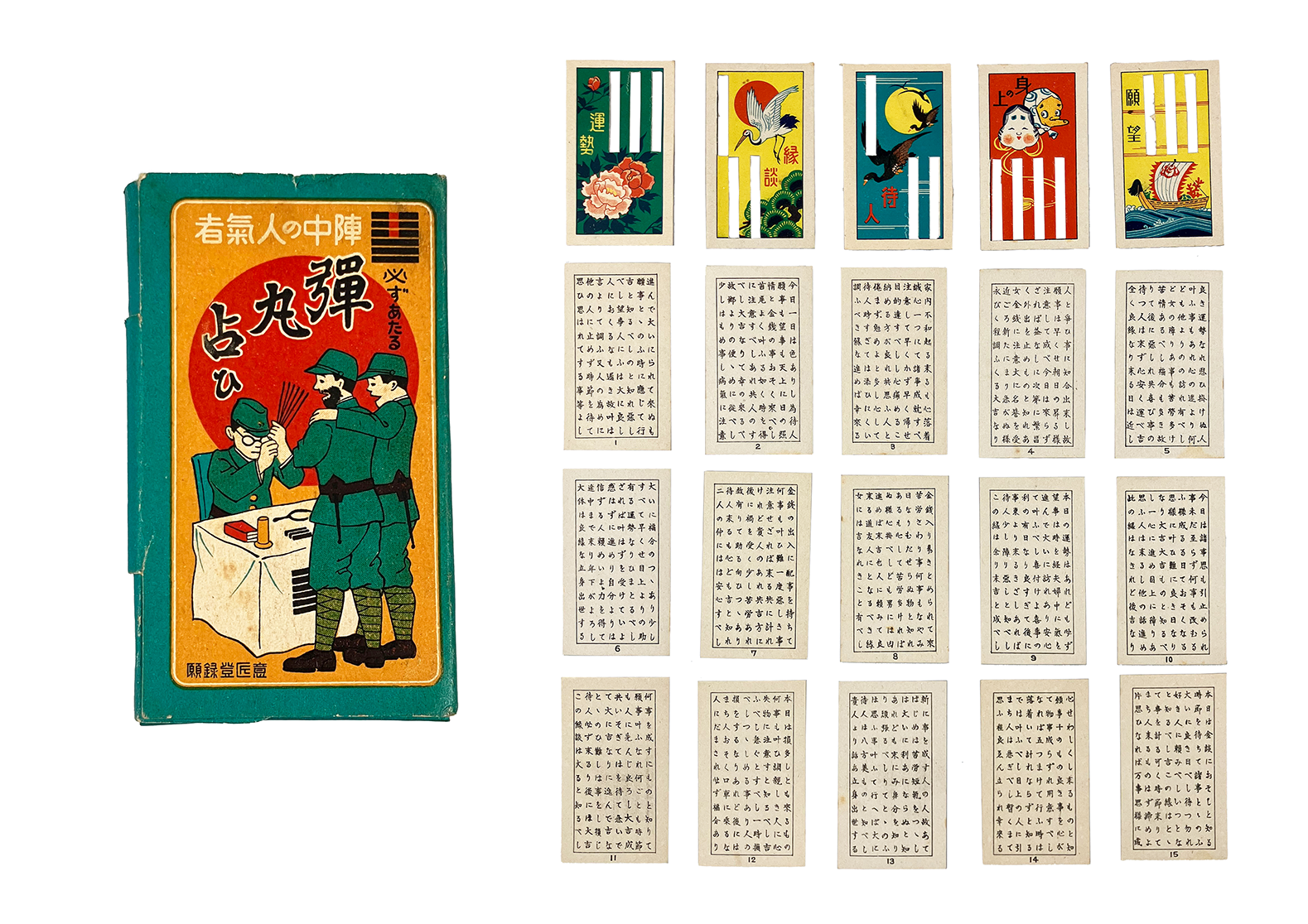

余暇に兵士同士で遊ぶためのもの。パッケージには「陣中の人気者」とキャッチフレーズが書かれている。穴の空いた絵柄のカードを文字のカードに重ねることで運勢が占える。

戦中

慰問用として森永製菓株式会社が販売した商品。裏面の商品説明では慰問以外の目的での購入は控えるように書かれている。

戦中

恤兵部と京浜地区の百貨店組合が提案した商品で、全面に大きく図案を描くことで袋そのものが慰問品となるように考案された。図案は画家の池部鈞や伊原宇三郎、矢沢弦月らが手掛け、約30 種類が製作された。

昭和18年(1943)

戦地の兵士たちを労うための慰問団の派遣や力士による慰問巡業は日中戦争以前から行われていましたが、昭和12年(1937)以降、より積極的に行われるようになりました。恤兵部は芸能人や漫画家など、職業によってさまざまな慰問団を編成し、派遣するよう各分野に要請しました。特に芸能人による慰問は、漫才師、劇団や歌手など多岐にわたる分野で慰問団が結成され、戦地や軍事病院を訪問し、演芸を披露しました。また、漫画家や画家は絵画を通して慰問活動を行いました。

昭和15年に大政翼賛会と情報局が発足すると、演劇や音楽は文化政策の対象となり、慰問活動もさらに強化されます。戦況が悪化するにしたがって、戦地への派遣は縮小し、国内の部隊や病院への派遣が中心となりました。

漫才コンビの夫婦が慰問団に参加し、前線を訪ねる内容の紙芝居。「わらわし隊」に参加していた夫婦漫才コンビの桂金吾・花園愛子をモデルにしたとされる。花園愛子は慰問中に銃撃を受けて亡くなった。

昭和16年(1941)

入営後まもなく黄疸にかかった灰田勝彦が、福岡県の小倉陸軍病院で療養していた頃の写真と思われる。灰田は、慰問に訪れた淡谷のり子のステージで伴奏を務めた。右後ろに「コロムビア演奏団 陸軍病院慰問団」の文字が見える。

昭和13年(1938)3月から昭和14年9月

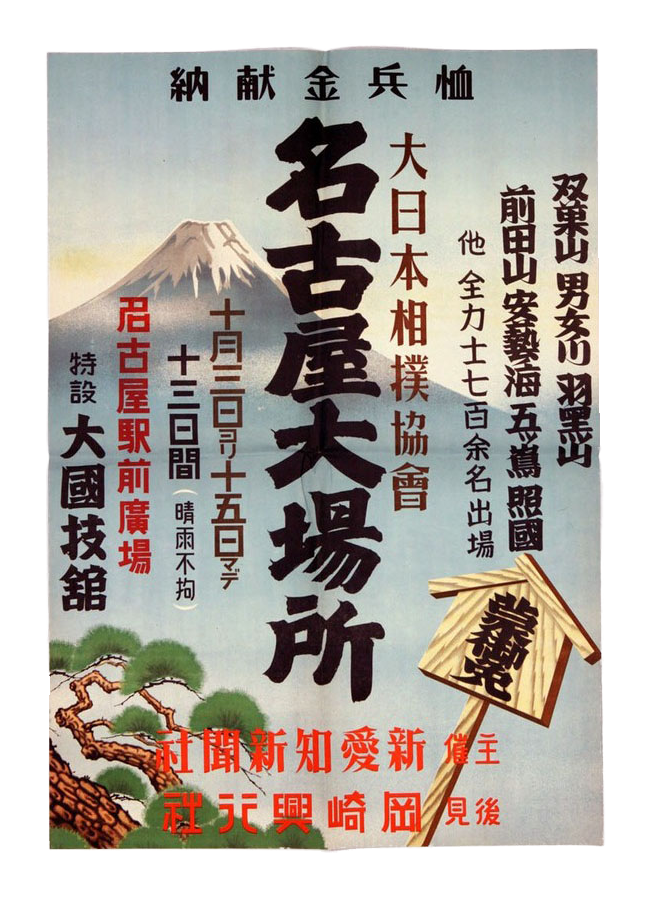

恤兵金献納を目的とした相撲の場所で、100名を超える力士が東西に分かれて対決した。初日には傷病兵も観戦した。

昭和16年(1941)10月

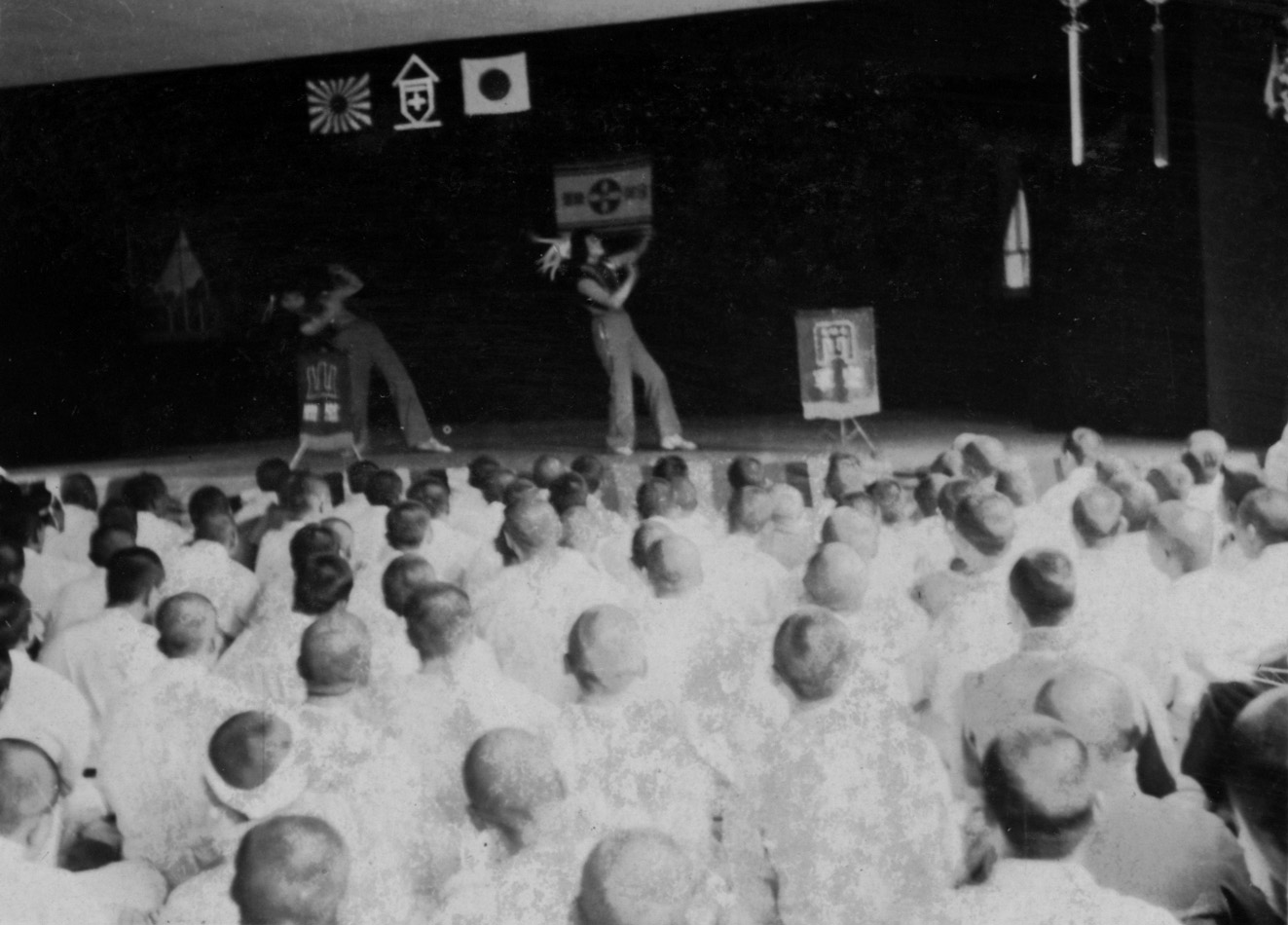

日中戦争以降、岡山県は県議団・演芸団をたびたび派遣した。写真は中国の九江兵站病院での慰問の様子。

昭和16年(1941)

昭和館では、昭和10年頃から昭和30年頃までの国民生活にまつわる実物資料を約6万4000点所蔵しております。実物資料の中でも、銃後と戦地で交わされた郵便物─軍事郵便─を多数所蔵しており、本企画展ではその中から「慰問」にまつわる資料を厳選してご紹介いたします。

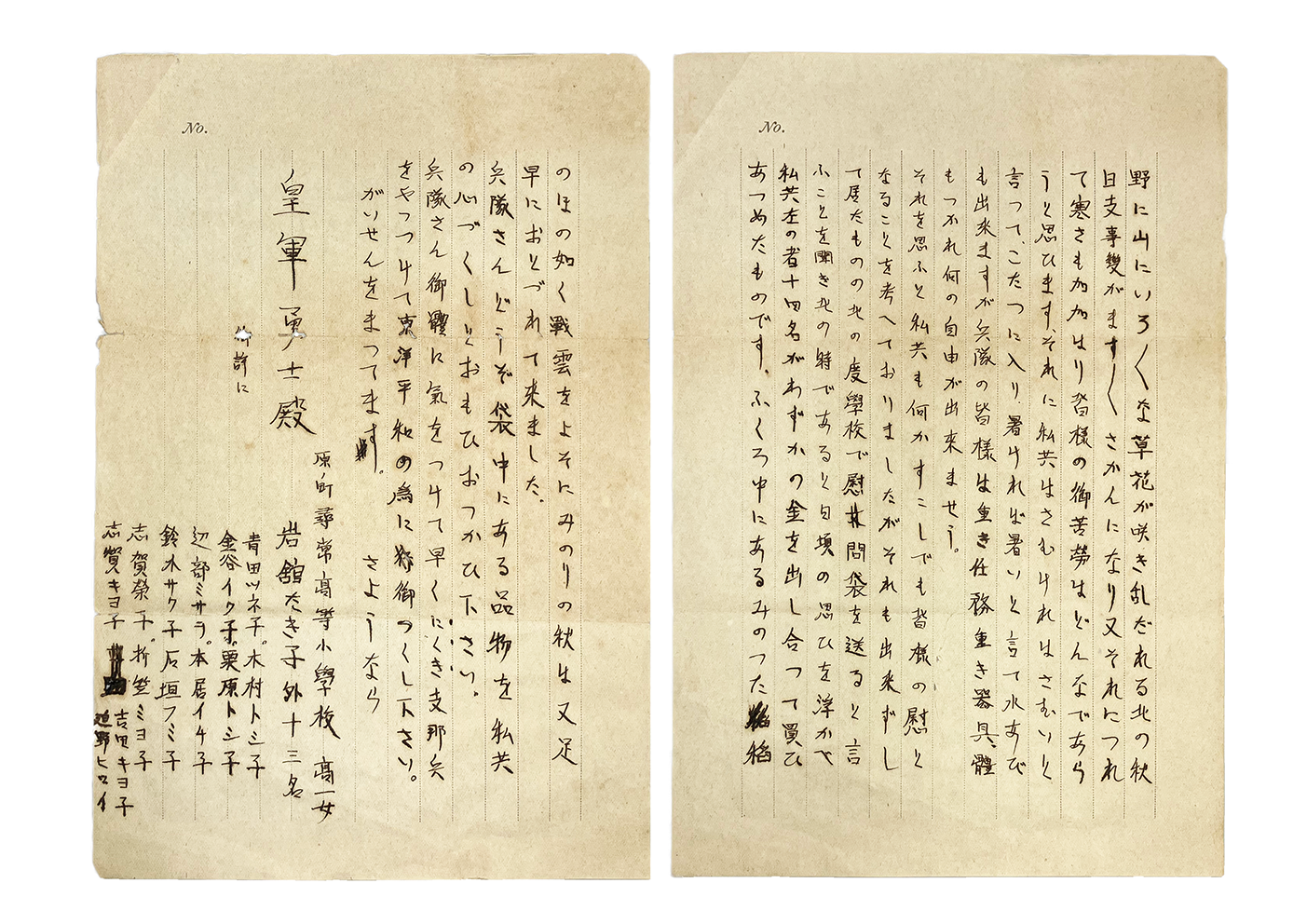

福島県相馬郡原町尋常高等小学校(現・南相馬市立原町第一小学校)の生徒14名が金銭を出し合い、購入した慰問袋と共に送付した手紙。特定個人に宛てたものではなく、宛名には「皇軍勇士殿」と記されている。

昭和13年(1938)頃

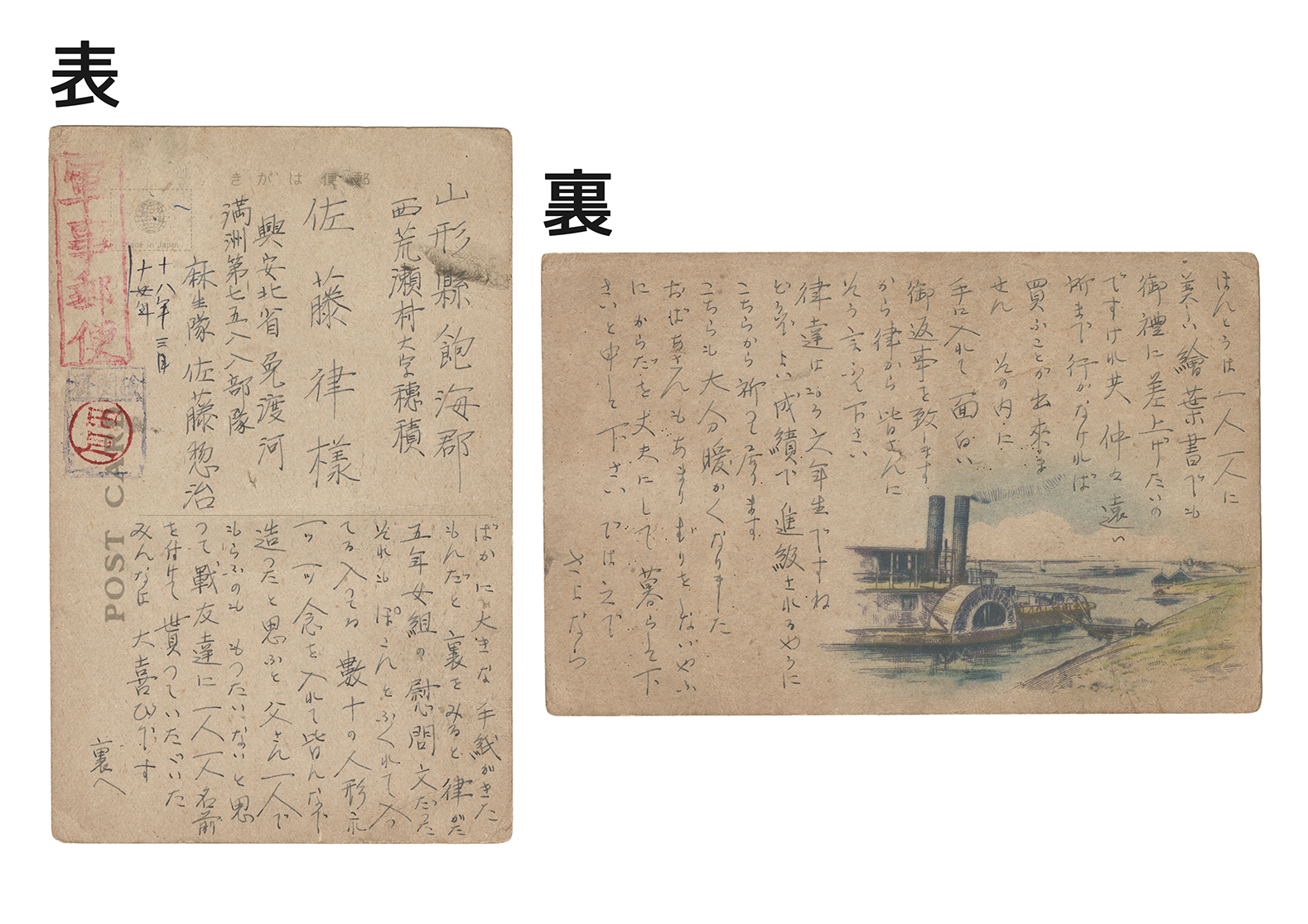

戦地にいる兵士が娘に宛てて送ったはがき。娘の通う学級の児童一同から慰問文が届いたことが記されている。

昭和18年(1943)3月

フィルム映写機による映画「チョコレートと兵隊」の上映会を行います。

| 上映作品 | 「チョコレートと兵隊」(1938年・東宝)(国立映画アーカイブ所蔵作品) |

| 開催日 | 令和6年8月18日(日) 14:00~15:30(上映時間:74分) |

| 会場 | 1階ニュースシアター |

| 定員 | 50名(先着整理券制) |

| 開催日 | 令和6年8月11日(日)、9月1日(日) |

| 時間 | 13:00~16:00 |

| 会場 | 3階会議室 |

担当者による展示解説を行います。

| 開催日 | 令和6年8月3日(土)、8月25日(日) |

| 時間 | 14:30~(所要時間30分) |

| 会場 | 3階特別企画展会場 |

お問い合わせ

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-1 昭和館学芸部 髙木・高橋

TEL.03-3222-2577